温湿度を計ってみよう ~DHT11編 by Python~

用意するもの

| Raspberry Pi | Raspberry Pi 4 |

| DHT11 | DHT11 |

| 抵抗 | カーボン抵抗 1/2W 5.1kΩ(100本入) |

| ジャンパーケーブル | ジャンパーケーブル |

| ブレッドボード | ブレッドボード |

読み取り方法の確認

DHT11を使って温湿度を計測していきます。

まず、何をやるにしても計測器がどういった接続をするのか、データの受信方法はどうやるのかをデータシートで確認します。

まぁ、使いたい素子とかその辺って基本英語なんですよねー・・・・。

今回は、データシートを読み取る必要はありません。

python DHT11用のライブラリがgithubで公開されています。

ありがてぇ。と思いつつ使用していきましょう。

温湿度を計測

まず、githubよりライブラリをゲットしましょう。

git clone https://github.com/szazo/DHT11_Python.git

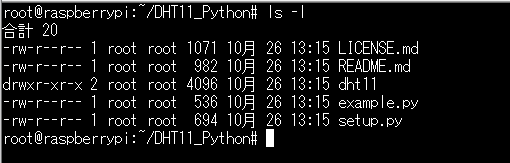

DHT11_Pythonというディレクトリができていると思います。

その中のexample.pyが測定に使うプログラムになっています。

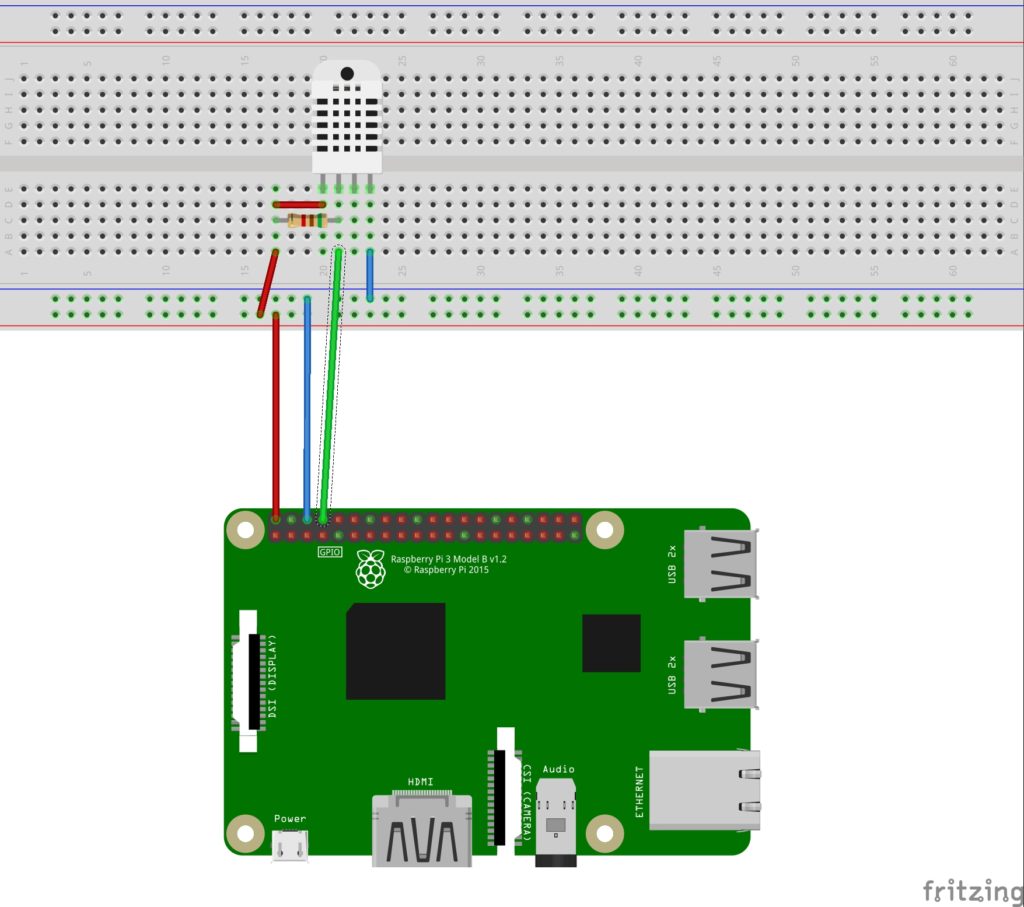

機器の接続は下図のようにしました。

この接続であればプログラムをいじる必要がないのでラクチンです。

実行すると以下のように測定結果が表示されます。

止めない限り6秒ごとに測定を繰り返すようになっています。

python example.py

Last valid input: 2019-10-28 13:24:32.887710

Temperature: 23.6 C

Humidity: 46.0 %

測定結果に関しては誤差が結構あるようです。

おわりに

安価なモジュールで(300円くらい)簡単に温湿度を計測することができました。

高性能モジュールもあるので、モジュールを変えて測定すればもう少し正確になるのではないでしょうか。

プログラムを一から書くこともなく簡単に実装できますのでお試しください。